氧化石墨烯改性棉织物防紫外线性能研究

层层自组装技术是利用逐层交替沉积的方法,借助各层分子间的相互作用力使层层之间自发缔结形成结构完整、性能稳定、具有某种特定功能的分子聚集体或超分子结构的过程[1]。由于高分子物质种类多,其成膜推动力也非常多样化,通常有分子间弱相互作用力如氢键作用力[2]、配位键[3]、电荷转移[4]、π-π[5]相互作用力、静电作用力[6]等多种组装方式。其中又以静电层层自组装、氢键层层自组装及共价键层层自组装的研究多。静电层层自组装技术以离子间的静电吸引为成膜驱动力,通过功能大分子层的交替沉积,形成具有导电功能、光活性以及生物功能的复合功能薄膜。目前,随着交叉科学的发展,静电层层自组装技术在织物改性等纺织科学研究领域也崭露头角,国内外发表的研究成果中,已有利用静电组装技术对织物进行抗菌、阻燃、导电等方面的改性研究[7]。如Dubas等[8]采用聚二甲基二烯丙基氯化铵和包覆纳米银的聚甲基丙烯酸通过静电层层组装方法对尼纶和蚕丝纤维进行改性并获得抗菌纺织品;Y.Hu等[9]成功通过静电组装技术制备了自阻燃棉织物,阻燃助剂采用的是甲壳素衍生物包括磷酸化甲壳素和壳聚糖。

近年来,氧化石墨烯基复合材料的研究一直都是科学研究的热点。氧化石墨表面含有大量的含氧官能团如羧基、羟基等,这些功能官能团使氧化石墨在水中有很好的分散性,使其带负电荷,片层之间通过静电排斥作用,达到较好的分散效果,均匀地分散在水或其他有机溶剂中,使氧化石墨烯通过静电层层组装技术制备有机物/氧化石墨烯复合薄膜成为可能[10]。本文制备了氧化石墨烯,并通过静电组装方法使氧化石墨烯与壳聚糖在棉织物表面上形成自组装薄膜,以研究改性棉织物的防紫外线性能。

试验部分

2.1 试验材料

试验材料:天然石墨粉(粒径<30 μm,宁波莫西科技有限公司);壳聚糖(相对分子质量100 kDa~200 kDa,脱乙酰度93%,青岛即发集团);盐酸(质量分数37%),硫酸(质量分数98%),过氧化氢(质量分数30%),高锰酸钾,氢氧化钠,硝酸钠等(以上试剂均为分析纯,国药控股化学试剂有限公司);棉织物(平纹机织布,单位面积质量160 g/m2)。

2.2 试验方法

氧化石墨烯的合成:采用改进的Hummers 法制备氧化石墨烯[11]。预氧化阶段,将20 mL浓硫酸添加到250 mL三口烧瓶中,在水浴锅中加热到80 ℃,依次加入4 g过硫酸铵和4 g五氧化二磷,然后缓慢加入4 g石墨,80 ℃反应 5 h。进一步氧化,在250 mL三口烧瓶中加入100 mL浓硫酸于冰水浴中( 0 ℃左右),将上述所得预氧化石墨缓慢加入烧瓶中,然后缓慢加入12 g高锰酸钾,不断搅拌,混合液缓慢加热到35 ℃反应2 h。将混合液缓慢加入800 mL蒸馏水中稀释,然后将15 mL的30%的双氧水逐滴加入混合溶液,混合溶液逐渐变成亮黄色。静置12 h后,将分散液在5 000 r/min的速度下离心30 min,收集上层清液,除去离心沉淀物,终得到氧化石墨烯分散液,将氧化石墨烯在真空中干燥保存备用。

氧化石墨烯组装溶液的制备:将上述制备的氧化石墨烯与水配置成5 mg/mL的悬浮液,利用超声波超声60 min后备用。

壳聚糖溶液的制备:将壳聚糖粉末溶解于体积分数2%的醋酸溶液中配成质量分数为3%的壳聚糖溶液,备用。

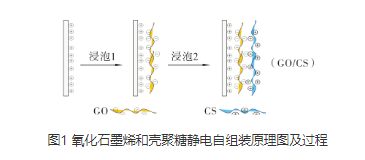

棉织物的组装整理:氧化石墨烯(以下简称GO)和壳聚糖(以下简称CS)分子间的静电自组装原理图如图1所示,带负电的GO片层与带正电的CS分子之间的静电作用作为成膜推动力。在对棉织物进行组装之前,先对棉织物进行带电预处理,使GO/CS组装膜能更好地附着到织物表面。将棉织物放到阳离子表面整理剂中浸泡1 h(水浴65 ℃),然后用去离子水对试样进行漂洗,室温下晾干。GO/CS在棉织物表面组装过程:将带正电的棉织物浸泡到5 mg/mL的GO溶液中,浸泡15 min,取出用蒸馏水漂洗3 min,于通风厨中晾干;将晾干后的棉织物浸泡到3%的壳聚糖溶液中,浸泡15 min,再用蒸馏水漂洗3 min,于通风厨中晾干。以上过程为一个组装循环,在棉织物表面形成一个GO/CS双分子层,试验中分别做了1次、5次、10次组装循环,依次标记为(GO/CS)1、(GO/CS)5、(GO/CS)10。

2.3 表征和性能测试

2.3.1 织物表观结构分析

采用JSM-840型扫描电子显微镜和SPM9700型原子力显微镜对改性棉织物进行表观结构表征。

采用Nicolet 5700 型傅立叶变换红外光谱仪对棉织物进行红外光谱测试分析。

2.3.2 织物表面染色深度测试

采用染色深度(K/S值)变化来监测氧化石墨烯和壳聚糖分别在织物表面的组装状态。由于壳聚糖溶液为无色透明溶液,而氧化石墨烯溶液呈咖啡黄色,其在织物表面组装的同时相当于染料给织物上色,测试组装织物表面的染色深度值可以定性分析CS和GO的组装状态,染色深度高(K/S值大)则织物表面为GO分子层,染色深度低(K/S值小)则织物表面为CS分子层,通过对K/S值的监测间接揭示两者在纤维表面的层层交替沉降结构的构筑。在D65光源和10°视场下采用ColorEye 7000A型测色配色仪测量织物表面染色深度(K/S值)。

2.3.3 防紫外线性能评价

织物的防紫外线性能采用紫外防护系数(UPF)评价,其紫外透射光谱(UVA&UVB)通过UV1000F型紫外分光光度计测量,紫外防护系数(UPF)根据澳大利亚/新西兰标准ACSNZS 4399:1996《日光防护服 评定和分级》进行计算[12]。

2.3.4 耐洗性能测试

组装织物耐洗性能评价参照AATCC 61—2006《家用和商用纺织品洗涤色牢度:加速法》。采用SW-12AII型水洗牢度机,将密封的容器在恒温控制的水浴中转动,速度(40±2)r/min,带有500 mL不锈钢杯(D75 mm×125 mm)。采用AATCC WOB标准皂液(质量分数0.37%)。

结果与讨论

3.1 改性棉织物的形态结构

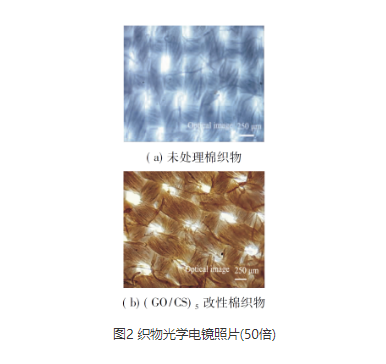

图2是棉织物的光学电镜照片。

从图2可看出,未处理棉织物表面光洁,透光性良好,呈现本征乳白色;而经GO/CS组装整理后的棉织物,纤维呈现出均匀的黄褐色,说明GO/CS结构均匀地附着到棉纤维上。

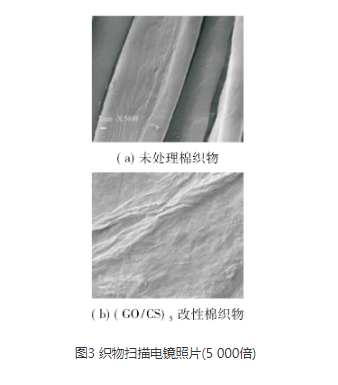

图3是棉织物的扫描电镜照片。

从图3可看出,未处理棉织物其纤维表面光滑且带有特征性条纹,而经(GO/CS)5整理后的纤维表面则覆盖有一层膜结构,掩盖了纤维表面原有的条纹沟槽结构。静电层层自组装是一种典型的自组装成膜技术,GO和CS的交替沉降在棉织物表面形成了一层交联膜,组装前棉织物的带电预处理使棉纤维与GO/CS组装膜更好地结合在一起,因此,在扫描电镜照片中可以发现棉纤维表面的GO/CS膜结构。

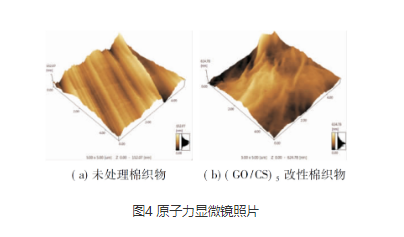

为了研究GO/CS改性棉织物的超微结构,我们还对未处理棉织物和改性棉织物做了原子力显微镜测试,结果见图4。

从图4中可以发现,未处理棉织物上有很多相互平行的条纹结构,揭示了棉纤维表面彼此平行的微纤维结构,这正是纯棉纤维的表面微细结构特征。而改性后棉织物表面的微纤维结构被GO/CS膜覆盖,通过原子力显微镜照片可以清晰地看到改性棉织物表面GO/CS膜上的微小褶皱,说明GO/CS膜结构均匀有力地附着在棉纤维上。

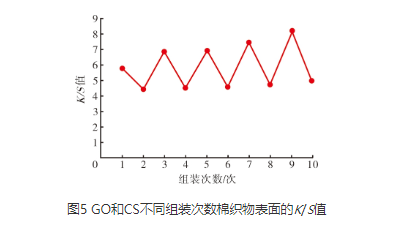

3.2 GO/CS组装过程K/S值分析

图5所示为GO和CS不同组装次数下棉织物表面的染色色深(K/S值),其中用奇数表示棉织物表面外层分子层为GO,用偶数表示外层为CS,一对奇偶数表示一次完整组装。

从图5中可见,随着组装次数的增加,色深K/S值呈现“奇偶交替”变化规律,说明由于GO和CS各自溶液颜色的不同,织物表面色深随着组装结构外层物质的不同而出现深浅变化规律,这种规律反应在色深K/S值曲线上即出现这种“奇偶交替”变化规律。当GO 处于外层时,其K/S值比同次组装中外层为CS时高;反之同理。而随着组装次数增加,K/S值整体呈增大趋势,这也说明GO层数增加,组装膜厚度增加,棉织物表面色深增大。

3.3 改性棉织物的红外光谱分析

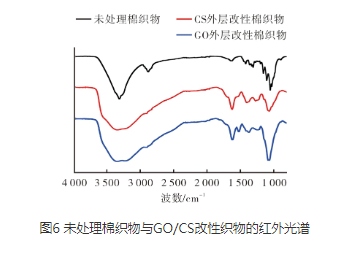

改性棉织物表面的化学成分采用红外光谱进行分析,结果见图6。

图6中未处理棉织物的红外光谱图3 350 cm-1处的峰非常明显,是由羟基的伸缩振动引起的吸收峰。从壳聚糖作用显着的CS外层红外光谱上,我们发现了位于1 589 cm-1处的N—H振动吸收峰,通过与已发表研究的壳聚糖红外光谱对比,发现此峰是壳聚糖分子的特征峰之一,说明壳聚糖分子组装到棉织物上[13]。此外,氧化石墨烯的成功组装也同样可以通过红外光谱中相应特征峰的出现来表征,如1 720 cm-1~1 706 cm-1处来自羰基和羧基的C=O振动伸缩峰,1 450 cm-1~1 680 cm-1处来自氧化石墨的C=C振动伸缩峰,以及1 465 cm-1~1 340 cm-1处C—H的弯曲振动吸收峰[14]。

3.4 防紫外线性能及水洗耐久性研究

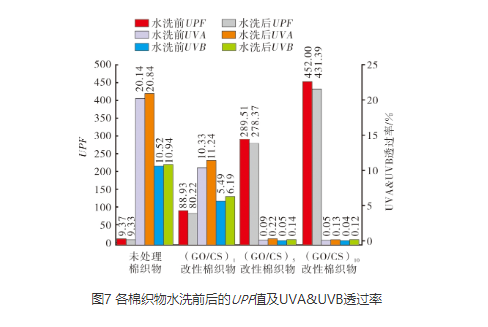

图7为织物的UPF值和UVA&UVB透过率的测试结果。

从图7中可以发现,GO/CS改性棉织物的UPF值明显高于未处理棉织物(UPF为9.37),且随着GO/CS组装次数的增加UPF值逐渐增大,仅组装1次,改性织物的UPF值达到88.93,组装10次,改性织物的UPF值高达452,超出未处理棉织物40多倍。此外,GO/CS组装一次时,织物的UPF值已经明显超过AS/NZS 4399:1996中紫外防护的高标准UPF值(50+),高于未处理棉织物8倍。说明GO/CS组装膜对棉织物表面改性后,使织物获得优异的防紫外线性能。

另外,从图7中可以看出,改性织物的水洗耐久性通过10次水洗测试,前后改性棉织物的防紫外性能变化不大。10次水洗测试后改性棉织物的紫外线(UVA&UVB)透过率仅增加了不超过1%。综上所述,GO/CS组装膜对棉织物表面改性后,织物获得了优异的防紫外线性能,且此性能的水洗耐久性良好。

结论

经测试研究,带负电的氧化石墨烯分子片层能够均匀地分散在水溶液中,与带正电荷的壳聚糖通过静电吸引作用,在棉织物表面进行层层交替组装形成膜结构,从而对棉织物改性。通过K/S值呈“奇偶交替”变化规律间接证明了GO和CS的层层交替组装过程。扫描电镜观察显示织物纤维表面被组装膜覆盖,且能够均匀分布在棉纤维表面。经防紫外线测试得知,改性棉织物拥有优异的紫外线防护能力,仅组装1次,改性织物的UPF值达到88.93,组装10次,改性织物的UPF值高达452,超出未处理棉织物40多倍。另外,改性棉织物的耐水洗性能良好,经水洗测试后,织物的UPF值变化不大,10次水洗测试后改性棉织物的紫外线(UVA&UVB)透过率仅增加了不超过1%。综上所述,采用氧化石墨烯和壳聚糖通过静电层层自组装技术对棉织物进行表面改性,能得到防紫外线性能优异的棉织物,且改性棉织物防紫外性能的水洗耐久性良好,这为防紫外线纺织品的研发开辟了新的研究空间。另外,壳聚糖/氧化石墨烯改性棉织物的防紫外线机理目前也未见报道,在未来的研究中我们将在此基础上对防紫外线机理继续进行探索。